——访我校食品学院退休教授冯志哲

知识固然重要,实践与应用也是不可或缺的能力。

——冯志哲

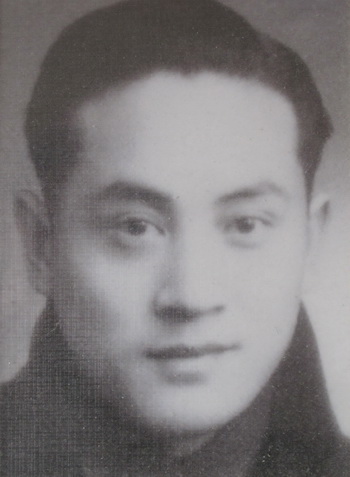

青年时代的冯志哲

人物简介:冯志哲,男,教授,山东昌邑人。1951年毕业于山东大学水产系食品加工专业,美国康奈尔大学食品科学系访问学者。曾经担任我校加工系主任、党总支书记,兼任中国制冷学会理事、上海市制冷学会理事等职。先后承担了“冻菜烫漂工艺技术改进”“提高冻虾质量的研究”“贻欠冷冻保鲜技术”等科研项目,发表了“几种蔬菜的质地分析研究”“鲢鱼在低温下的生化和质地特性的研究”等多篇论文,著有《水产品冷藏工艺学》《食品冷冻工艺学》和《制冷技术》等书籍。2012年5月7日不幸因病去世。

与采访学生合影留念

第一次看到“冯志哲”的名字是在学校图书馆馆藏资料室,当时准备借阅一本制冷方面的书籍,看到书架上有一本《水产品冷藏工艺学》就取下进行翻阅,并记住了作者名字叫冯志哲,没想到一个月之后竟然受学校委派前往冯老家中采访他的人生历程。

扎根水产不离弃,勤朴忠实搞科研

冯志哲教授从山东大学水产系食品加工专业毕业后,被分配远到离家乡的大都市——上海,开始了在上海海洋大学(原上海水产专科学校)的教学生涯。他说,他加入加工系后的第一个职位是食品冷冻专业的助教,在那时的海洋大学,助教除了一些常规的事务性工作之外,还负责授课,而教授则主要负责学生实践方面的教学。1972年,学校因为种种原因迁至厦门一段时间,在那段时间,冯老担任了学院加工系主任,主要负责教学研究工作,一干就是九年。从此之后,他就扎根在了水产,目睹了我校从上海水产专科学校一步步发展到上海海洋大学的历程,见证了学校几十年发展历程的荣辱兴衰。我们想,正是在海大的多年教学生活,孕育了冯老“做人踏实,做事朴实”的人生准则,正好与校训“勤朴忠实”不谋而合。

1989年,在冯老结束了美国康奈尔大学食品科学系的交流访问之后,深深地体会到国内食品冷冻行业的的薄弱,与国外先进冷冻技术的差距如同鸿沟难以跨越。回国之后,他立刻带领着青年教师和研究生,日以继夜地在实验室里埋头奋战,追踪国内外相关研究的前沿。有时候,为了取得更好更新的原料,他还不辞辛劳地带着学生去舟山、青岛、大连等地采集原料。他说,自己毕竟也是普通人,也会觉得累觉得苦,但一想到自己做的是十分有意义的事情,为了提高国内水产冷冻保鲜技术,原先涌上心头的埋怨悔恨就会消失得无影无踪。

师长学生勤沟通,理论实践勤结合

在采访中,冯老强调他最骄傲的除了研究上的成就外,还有那么多年点点滴滴积累下来的深厚的师生情谊。他说,教书的那段时间,社会上流行“上大学,管大学,改造大学”的想法,学生们也比较大胆敢言,总是到办公室与他讨论和交流关于学术、生活和实习等方面的看法。这对于他而言,并不是对师长的不尊重,更多地是一份喜悦,这些话语为他提供了一个反省与深思的平台。他在支持他们的想法的同时,也为他们提出自己最衷心的建议,希望这些建议为他们将来的发展开创光明大道。他说在他的教育生涯中也有些许遗憾,多年的行政工作使得他失去许多与同学亲密接触的机会,培养不出那么亲密的师生关系,但他从不忘对学生的期许,冀望他的学生拥有自强和坚韧的品质,勇于克服成长之路上困难险阻。

冯老谈到理论与实践的重要性时,用到了了一个词——学有所用。他说,学知识固然重要,实践与应用也是不可或缺的能力,尤其对于食品冷冻这个专业来说。在他担任系主任时,他最重视毕业实习。他认为毕业实习不是走过场,更重要的要真正深入工厂第一线去,学习知识的同时学习人际关系的处理,实习报告便是学习成果的最好体现。他提到为人师者要和同学一起动手,一同到工厂中实习,与同学共同进步,不光光是在课堂上口若悬河。在他的理念中,最好的课堂是在工厂中,大学四年没有实习经验是不可行的,多去厂家做采访多实践才是学知识的最好方法。

关心业务不忘校,心系海大感慨多

如今冯老已经从教育岗位上退了下来,平时在家看看报纸看看篮球赛,但是他对学校的关注从没有少过,更不忘自己钻研了一辈子的业务,始终重视关注着自己专业领域的发展变化。2004年,上海市制冷协会、冷藏库协会等组机构组建了“上海冷藏历史陈列馆筹备组”,他和一些退休了的老教师出席了筹备会议,并且还提出了许多建设性意见,希望能够为陈列馆的建设奉献出自己的一份力。即使他已经退休了,但是学校交给他的任务,总是第一时间完成,绝不拖延的。

在新校区投入使用之后,冯老说,自己带着欣喜愉悦的心情来到临港,看到校园优美的环境、宽阔明亮的教室、先进的教学设施,他不禁感慨到:“现在的新校园真的比我们那时候大多了,学生的学习环境比以前好多了,在这样的校园学习生活也是人生的一大享受。”想起我校从江苏省立水产学校发展到现在的海洋大学,他感慨万千地说,自己如今虽然已不在学校,但心里却总是惦记着学校和莘莘学子,希望我们越办越好。

百年华诞送祝愿,希冀万千赠良言

在学校百年校庆之际,冯老希望学校能够发展成为一座有特色的大学,不仅要保持自己先前在某些特色专业上的优势,还要努力改进自己的薄弱项目。他有些哽咽地说,一所大学,屹立百年不倒,这是全校师生共同努力的结果,是国家发展的结果,是一件很不容易的事情,将来也定能开创出光明未来。他最大的希望就是我们的学校可以为社会培养出更多的人才,不负国家的期望,真正地实现办校育人的目标。他认为,学校应该坚持多元化发展的理念,学校现在的发展方向是正确的,各类专业百花齐放,共同发展,一定能在学校在下一个百年校庆到来时取得更优异的成绩。

现代的社会是一个开放的国际大熔炉,他告诉我们,办学校不仅仅要与国内大学结帮结对,同时也要与国际上相类似的学校加强交流。学术研究交流史不可或缺,师资交流也不可以被忽视,要把师资交流放在交流活动中的第一位。他对学校与国外大学的师资合作项目表示赞同,但是他也指出,教师的师德建设是非常重要的,许多由学校出资送到国外培养的教师最终却没回学校报答栽培之恩,有的甚至选择留在了国外,对于这种行为是不可取的。他说他的心从未离开过学校,经常思考学校怎样发展下去才是最好的,也经常通过座谈会等方为学校的发展提供建言献策,一些意见和建议得到了学校的采纳。

多多阅读勤摸索,淳淳教导寄后辈

冯老对于大学生活有着自己的看法,他说大学四年不应该被虚度浪费,多找些自己专业对口的书籍,摸索出一条适合自己的路,这也是他对我校后辈的殷切希望。看到冯老的书柜我们就知道他一位爱读书的学者,他告诉我们,课堂并不是唯一的学习渠道,“书中自有黄金屋”用现代理念去解释,意思是读书就是接受教育,教育是社会的一个功能,通过读书去追寻自己的理想。课堂上学习到的是理论知识,实习是应用能力的最好培养方式,理论联系实际才能更好地学习,更加透彻地了解专业。只有在学校打好理论和实践基础,将来出去后才能在工作上有所成就,他说这是他一直信奉的原则。

冯老给我们提出的建议不只是在学习上,还包括工作上和入党问题。他说,第一份工作不可以马虎应付,而应该踏踏实实地在岗位上努力工作,给领导、同事留下一个好印象,做人比做事、做学问更重要。因此,毕业后出去工作的态度是至关重要的,谦虚好学的态度要在学校开始培养起。外地生源大学生刚开始留在上海工作是比较非常困难的,但要有克服困难的勇气和信心。大学生入党不仅要在组织上入党,更要从思想上入党,正确的入党动机是思想上入党的根本问题。

(撰稿:李爱婷、唐千雅 编辑:陈超女)