——访我校水产与生命学院退休教授苏锦祥

教学工作既是一项常规工作,又是一项永无止境的创新工作。一名优秀教师应注重课堂教学的知识性、科学性和趣味性。

——苏锦祥

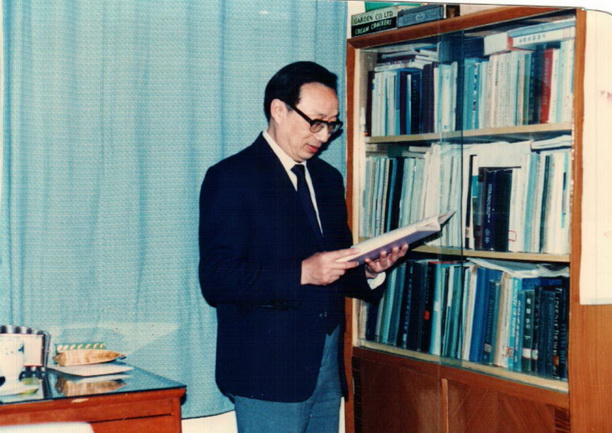

人物简介:苏锦祥(1935.1-),广东南海人,中共党员,鱼类学教授,1992年起享国务院政府特殊津贴。1956年毕业于上海水产学院水生生物专业。曾历任养殖系副系主任、主任,渔业学院学术委员会主任,上海市动物学会理事、副理事长,中国鱼类学会理事、副理事长。长期从事鱼类分类、生态、比较解剖学研究,参与主编《白鲢的系统解剖》和《鱼类比较解剖》等专著。

采访前就听说苏锦祥教授是“儒雅之师”,一进门,窗明几净的客厅与教授和蔼可亲的笑容便证实所言属实。我们还未坐定,他就已准备好了杯子,给我们倒了茶水。缕缕青烟渐渐散开,我们迫不及待地开始了采访,认真倾听和记录了苏教授如茶香般淡雅的人生经历。

少年坎坷,孜孜以求

父亲过早离世,四口之家靠姐姐一人工作来维持生活,这使高中毕业的苏锦祥想过放弃学业,参加工作以减轻家庭经济负担。但是当时新中国成立不久,百废待兴,需要各种人才,所以国家号召,高中毕业生报考大学。在响应号召填报自愿时,上海水产学院的招生广告上有筏船和赛艇,他觉得挺好玩,就懵懵懂懂报考了。苏教授回忆说,真正对鱼类感兴趣是入校以后,受当时全国知名的朱元鼎教授、王以康教授等讲课的启发和影响,让他产生了兴趣。求知的欲望以及家庭的困境,促使苏教授发愤苦读,悉心钻研,所以学习成绩始终在班级前列,毕业考试时以四门全优通过了国家考试并留校任教。

1961年,苏锦祥终于如愿以偿地来到朱元鼎教授(中国鱼类分类学主要奠基人之一)领导的鱼类研究室,开展鱼类比较解剖的研究工作。他说,刚到研究室的时候,他负责制作鱼类骨骼标本。这是一项吃力而又毫无趣味的工作,需要周而复始又必须小心翼翼剔除鱼肉等组织,把骨骼整理出来。淡水鱼有很多肌间骨(肌肉中间的小刺),稍不留心一些小的肌间骨就会遗失,骨骼标本就不完整。那时才20出头的他越做越觉得没意思。朱元鼎教授好像看出了他的心理变化。有一天,朱教授对正在剥鱼骨头的他说:“别小看这项工作,这可是鱼类学研究的基本功。就像医生要治病须先熟悉人体解剖一样,要研究鱼类的系统演化,掌握不同鱼类之间的生理生态差异,必须首先熟悉鱼类的基本解剖知识。”这些话使他茅塞顿开,他安下心来做起了解剖。苏教授说:“要不是当初在朱先生处剥了半年鱼骨头,现在还真没办法参与撰写专著。在朱先生处真是受益良多!”

屡访海外,感恩母校

也许真是天助自助之人,苏锦祥工作后机运之好,令我们无限感慨。当时和我国建交的国家不多,能到国外工作者可谓凤毛麟角,而两次这样的机会他都赶上了。1962年,古巴政府送给中国一批牛蛙,组织上派他和长江水产研究所另一位研究人员代表中国政府到古巴接回。其实他俩对牛蛙这个外来物种并不是很了解,还是大胆接下了任务。从北京到哈瓦那要在莫斯科和捷克的布拉格转两次飞机,足足用了四天时间。到达后他们不顾旅途劳顿,很快便与古巴的学者和翻译一起去野外考察牛蛙生活的环境,一起抓牛蛙。有趣的是,大使馆找的那位华侨翻译只会说粤语,恰巧苏教授祖籍广东可以听懂,所以华侨青年把西班牙语翻译成粤语,他又把粤语给同事翻译成普通话,这样一波三折才算解决最基本的交流问题。他们多次试验用当地产的天然海绵蘸水填充装运箱保湿、四周打孔透气等方法,效果很好,通过长途运输带回的300余只牛蛙在北京分发到广东、江苏、上海等地,存活率高达95%,中国的牛蛙养殖业从此起步。这也无意中使他俩像张謇从西域带回葡萄一样,成为我国引进牛蛙的鼻祖,在养殖业史上占有一席之地。他俩还作为嘉宾被邀在主观礼台出席了古巴盛大的"五一"国际劳动节游行活动,在后面主席台上就坐的是卡斯特罗、格瓦拉等古巴领导人,还与他们进行了拍照留念。

在圆满完成这件任务一年后,苏锦祥教授又被选派与中科院水生生物研究所及珠江水产研究所的两位专家组成中国专家组,赴越南工作。他当年才28岁,工作时间不长,就以专家身份选派出国,足以看出学校对他的信任。到越南每人配有翻译,他们随越南研究人员去各省调查鱼类资源,接待的省领导都惊叹他这么年轻就成了专家。当然苏教授清楚自己的不足,所以做了充分的准备,光是照相翻拍的资料就带了两大箱过去。一年合作期满,苏教授帮助越南水产研究所建立了标本室,顺利开展了鱼类学研究工作。本来越方希望他们回国休假完后继续合作,但越南战争爆发,美机狂轰烂炸,合作只得终止。越南政府为了表彰他们的工作成绩,给他们每人颁发了友谊奖状和奖章,通过大使馆寄到学校。当时文革已经开始,到处乱糟糟的,辗转到他手里就只剩奖状,奖章没有了。

幸遇良师,教研同辉

在谈到自己成功的原因时,除了组织的信任、自身的努力,苏锦祥教授特别提到孟庆闻教授。孟教授是我国著名的鱼类学家,原为华东师范大学生物系老师,出于对鱼类研究的极大兴趣,1958年调到我校。苏教授长期在她手下工作,共事几十年,直到被提升为教授还依旧做她的副手。她的学识、人品,有口皆碑,苏教授至今还为遇到这样的良师益友而庆幸。说到这里他拿出三本两人合著的书:一本是1960年科学出版社出版的《白鲢的系统解剖》,那时苏教授才毕业四年,我们能感受到他谈及这本书时的激动和曾经受到的鼓舞;一本是1985年的译著《世界的鱼类》,还有一本是1987年科学出版社出版的《鱼类比较解剖》,这是他和孟教授几十年教学、科学研究工作的总结,其中凝聚了他们巨大的心血,是中国科学院研究生用教材,被评为国家级优秀教材。翻开《鱼类比较解剖》这部厚重的专著,我们被里面一幅幅精美逼真的插图所吸引,除少数引用的外,大多数插图都是由未经过美术专业训练的他俩绘制,这让我们不得不由衷地惊讶和敬佩!

苏锦祥教授说,鱼类学是我校全国一流、具有绝对优势的学科。当时由我国鱼类学权威朱元鼎教授主持研究室,他和孟教授在教研组侧重教学工作。他们的信念就是在朱教授领导下,我校在鱼类学研究方面不仅要有一流的学术水平,还要有一流的教学水平。他们和教研组全体同事做了大量的工作,编写了包括被评为国家级、上海市优秀的教材的十本教材,其中自己参加了五本,承担了近130万字的编写工作量。在教学方法上,苏教授也有自己独到的一套,他说:“教学工作既是一项常规工作,又是一项永无止境的创新工作。一名优秀教师应注重课堂教学的知识性、科学性和趣味性。譬如讲鱼的形态和习性,有各种奇形怪状的鱼:有扁扁的;有圆圆的;有的像棍子的;有长胡子的。有的能射水;有的能伪装;有的能发光;有的能发电,而且瞬时电压达到700多伏,远高于家用电压。通过激发学生的兴趣,引导他们进入鱼类科学的知识世界。”

苏锦祥教授对待学生如自己的孩子,循循善诱,不厌其烦。作为德高望重的教授,他一直坚持为本科生上课并亲自带实验课。他根据不同专业要求,不断改进教学内容和教学方法,努力提高教学质量,深受学生爱戴。他每次上课总要提前一个小时到办公室温习已经备了多遍的内容,上实验一定要亲自检查实验标本。一名同学们在毕业纪念册上留言说:“他那谦逊的目光、和蔼又威严的举止,令人肃然起敬,至今仍历历在目,然更让我们叹服的则是他对知识的信手拈来,那是一种成熟的智慧,绝非常人易事!”

昂首是春,俯首是秋

从懵懂少年到白发学者,既有出访海外、传道著述的辉煌,也有文革被耽误的遗憾,苏锦祥教授始终不忘学校的知遇和栽培之恩,用几十年一贯的勤恳工作报答。现在虽然退休了,但退位不褪色,临别寄语仍是对母校的殷切期望:“现在改为海洋大学,学科面宽了,适应了国家形势的发展,是很好的。但我们学校老底子是水产,不少学科是国内一流。年轻一代的老师很优秀也很努力,希望他们能保持优势,让水产特色继续发扬,同时不断发展和壮大新的学科。”

(撰稿:奉菲菲、贺妍博 编辑:李晓娟)