根据上海市奖励管理办法之相关规定,现对我校申报2016年度上海市科技奖励项目材料予以公示,公示期为2016年4月25-29日。

如有异议,请于公示期内以实名书面形式(个人签名、单位盖章),递送校行政楼619室。

联系人:王伟江 61900062

拟申报项目情况(排名不分先后):

一、项目名称:新型超硬材料的微观机制与理论设计

1、项目简介:

本项目主要研究过渡金属化合物超硬材料的微观机制与力学设计,属于新材料技术领域。

过渡金属化合物作为新型超硬材料,克服了金刚石等传统超硬材料的固有缺陷,正以其耐热性高、化学惰性好、成本相对低廉等优势成为多功能材料研究的前沿热点。本项目采用模拟计算与理论分析相结合的方法,系统研究了新型过渡金属化合物超硬材料的力学特性及其微观机制,获得了超硬机制的清晰物理图像,建立了全新的超硬设计准则,并把过渡金属化合物与碳基材料的超硬设计理论统一起来。研究内容横跨力学、物理和材料等多个领域,属多学科交叉与融合研究,极具前沿性与先进性。主要科学发现有:

(1) 阐明了过渡金属化合物超硬特性是由多种化学键(金属键、共价键和离子键等)的组合、成键轨道的空间分布和不同键态的优化填充等微观方面综合决定的,突破了金刚石等传统超硬材料的纯共价键机制。

(2) 建立了热力学稳定性和立体共价网络是过渡金属化合物材料超硬微观设计的两大重要参数。这先从能量角度评估过渡金属化合物体系的热力学稳定性,进而寻找具有立体共价网络的多种热力学稳定相进行超硬设计,突破了长期追求高电子浓度的高体变模量思路。

(3) 提出了新型过渡金属化合物超硬材料的纳尺度设计思路:利用热力学稳定性接近的多型体(或结构相),合成多相共存的超硬纳米固溶体。

(4) 揭示了过渡金属化合物在高压下的共性规律:压力可以有效减小原子间距、增加原子配位数,进而改变其晶体和电子结构,使之达到高压平衡态,形成高致密的超硬相,这表明高压可以成为创造超硬材料的新维度;基于热力学稳定性和立体共价网络两个设计参数,把新型碳基材料超硬设计与过渡金属化合物超硬设计统一起来,并实现了高硬度、高刚度、高熔点等综合特性与导电性的融合。

这些原创性成果系统诠释了过渡金属化合物超硬微观机制,取得了超硬机制认识的突破;利用可用能量定量表达的热力学稳定性作为超硬微纳尺度设计的桥梁,使超硬材料从定性设计变成定量设计,为合成新型超硬材料提供了科学依据。

本项目发表主要学术论文20篇,其中SCI收录20篇、EI收录8篇;总被引用540次(他引405次),其中被SCI与CPCI引用486次(他引364次)、被CSCD引用54次(他引41次),引用期刊包括PNAS、J. Am. Chem. Soc.、Phys. Rev. Lett.、Prog. Mater. Sci.和Sci. Rep.等在内的130余家SCI期刊,涉及到力学、物理、化学、材料、机械和工程等许多领域,受到国内外超硬同行广泛关注和高度认可。

尤其,本项目研究特色鲜明。新型过渡金属化合物材料不仅硬度大,而且具有高熔点、高强度、耐腐蚀、导电性、成本相对低廉等综合性能,弥补了传统超硬材料的固有缺陷,部分材料已应用在服役恶劣环境下的海洋浮标装备、波浪能发电装置、水草收割机和刀刃模具中,作为耐磨耐蚀涂层,取得了良好效果。

2、主要完成单位:

上海海洋大学;上海大学;同济大学

3、主要完成人:

梁拥成(上海海洋大学);张文清(上海大学);仲政(同济大学);王世明(上海海洋大学)

二、项目名称:南美白对虾质量安全控制与风险评估体系的构建及应用

1、项目简介:

本项目属水产养殖与食品安全技术领域

我国是水产品生产和消费大国,也是出口大国,随着政府食品安全监管的加强,目前水产品质量安全危害因子由传统的农残兽残、违法添加物等化学危害转变为生物危害。本项目积极对接上海市养殖最大、产值最大、消费最广的南美白对虾产业,针对水产品质量安全危害因子中食源性致病菌和过敏原两大焦点、难点问题,围绕水产品安全与质量管理体系,就南美白对虾养殖和加工流通环节中食源性致病菌和过敏原等质量安全危害因子的快速检测、绿色控制和风险评估体系开展了系统研究,同时积极对接水产品加工企业,构建了从“池塘到餐桌”的水产品质量安全保障体系,提出了南美白对虾“绿色养殖、稳定发展、安全健康”的发展理念。主要创新成果:

(1) 创建了南美白对虾质量安全危害因子快速检测新技术:针对南美白对虾中的副溶血性弧菌、单增李斯特菌和沙门氏菌等食源性致病菌,创新性地提出了基于挥发性和非挥发性代谢物为检测靶标的食源性致病菌检测新理念,并开发出基于代谢指纹和气味指纹的致病菌检测新技术;多重PCR和基因芯片检测新技术;以及基于PMA-qPCR的活菌定量检测新技术。特别又针对南美白对虾中头号致病菌副溶血性弧菌建立了单克隆抗体免疫检测新技术和免疫磁珠富集联合环介导等温PCR扩增新技术,以及REP-PCR及ERIC-PCR分型溯源新技术。针对南美白对虾中主要过敏原原肌球蛋白建立了磁性免疫层析检测新技术。创建的这一系列快速检测新技术系统提升了南美白对虾的质量安全。

(2) 创建了南美白对虾质量安全危害因子绿色控制新技术:针对对虾养殖环节中消毒剂、抗生素滥用造成的环境污染、微生物耐药性等突出问题,创建了应用微酸性电解水替代常规消毒的绿色控制新技术,实施绿色养殖。针对对虾加工和流通环节中易污染腐败菌和致病菌等突出问题,创建了酸性电解水、酸性电解水冰(AEW-ice)以及香辛料、竹荪和蓝莓等天然活性物质来控制对虾中致病菌和腐败菌的新方法,同时开发出了有别于化学防腐剂的复合绿色保鲜新技术。首次分离并开发出了基于副溶血性弧菌噬菌体的新型生物绿色防腐保鲜剂。创建了超声波结合酶解处理来有效消减南美白对虾中主要过敏原的新技术,显著降低了对虾在加工、流通和食用环节中的过敏原危害。创建的这一系列绿色控制新技术系统提升了南美白对虾的质量安全。

(3) 创建了南美白对虾质量安全影响因子的风险评估技术体系:针对我国食源性致病菌风险评估刚起步,基础数据缺失、评估方法和技术不足等突出问题,基于微生物异质性现象,首次建立了副溶血性弧菌生长异质性信息数据库,结合已建立的副溶血性弧菌一级和二级生长/失活动力学预测模型,创新性地提出并构建了南美白对虾副溶血性弧菌风险评估生长宏模型(Metamodel),并在此基础上受上海市食品药品监督管理局委托首次开展了上海市海产品中副溶血性弧菌污染的定量风险评估。创建的这一套风险评估技术体系系统提升了南美白对虾的质量安全。

本项目共发表核心期刊论文138篇,其中SCI论文38篇,EI论文7篇,ESI论文1篇;参编中英文专著各1部;获得国家发明专利5项、实用新型专利1项、软件著作权2项,申请国家发明专利4项;获得第十七届中国国际工业博览会高校展区优秀展品二等奖;培养研究生20名。

推广应用情况:本项目积极构筑产学研结合的开发模式,积极针对南美白对虾产业体系中养殖和加工流通中关键问题开展攻关,深入生产第一线,实行边研究边推广的模式,将创建的南美白对虾质量安全危害因子快速检测新技术、绿色控制新技术和风险评估技术体系在上海申漕特种水产开发公司、上海驰明食品有限公司和重庆联佰博超医疗器械有限公司推广应用,3年内增加利润1041万元。受上海市食品药品监督管理局委托首次开展了上海市海产品中副溶血性弧菌污染的定量风险评估,为上海市海产品质量安全监管、预测预报致病菌危害提供了科学指导。

2、主要完成人:1 赵勇;2 刘海泉;3 孙晓红;4 卢瑛;5 戴习林;6 谢晶

3、主要完成单位:1 上海海洋大学

4、知识产权情况

国别 | 知识产 类别 | 发明人 | 授权号 | 名称 | 核心 专利 | 有效 状态 |

中国 | 发明专利 | 卢瑛,王锡昌,郑诚,石良. | ZL 2010 1 0521189.0 | 一种水产品中主要过敏原的快速免疫磁珠层析方法 | | 有效 |

中国 | 发明专利 | 杨靖亚, 徐莉, 张建, 赵勇, 陆晓帆, 晁若瑜. | ZL 2011 1 0056576.6 | 一种抗副溶血弧菌耐热溶血毒素单克隆抗体及其制备方法 | | 有效 |

中国 | 发明专利 | 赵勇, 林婷, 张昭寰, 王敬敬, 潘迎捷. | ZL 2012 1 0442467.2 | 一种南美白对虾的保鲜方法 | 核心 | 有效 |

中国 | 发明专利 | 孙晓红, 苏晨曦, 卢瑛, 赵勇, 潘迎捷. | ZL 2012 1 0062791.1 | 一种副溶血性弧菌检测试剂盒及其检测方法 | 核心 | 有效 |

中国 | 发明专利 | 赵勇, 唐晓阳, 王琰, 潘迎捷, 谢晶. | ZL 2012 1 0185603.4 | 一种副溶血性弧菌在南美白对虾中的生长预测模型及构建方法 | 核心 | 有效 |

中国 | 软件著作权 | 赵勇等 | 2013SR073833 | 虾中O3:K6副溶血性弧菌预测专家系统软件 | | 有效 |

中国 | 软件著作权 | 赵勇等 | 2014SR120855 | 基于肌纤维间隙面积的水产品新鲜度识别判定软件V1.0 | | 有效 |

中国 | 实用新型 | 唐晓阳, 赵勇, 谢晶, 潘迎捷. | CN202693541U | 一种可用于快速检测食品品质的测定装置 | | 有效 |

三、项目名称:水产品低温物流关键技术研发与设备创新

1、项目简介:

本项目属于:水产品加工及贮运保鲜领域。

背景及意义:我国是水产品生产和消费大国,自20世纪90年代以来,水产品总量就位居世界第一。2014年全国水产品总产量为6461.52万吨,比上年增长4.69%。作为特大型城市的上海不仅水产品消费水平较高而且又是水产品的重要集散地。然而,水产品流通过程中的高损耗及流通所依托的制冷设备的高能耗却是一个不容忽视的问题。

主要技术发明内容及特点:

(1)系统研究了水产品物流过程品质劣变规律,提出新型冰保鲜技术,集成创新生物保鲜剂保鲜、冰温贮藏、气调包装等技术,研究不同保鲜方式对水产品品质变化的影响,以显著延长水产品货架期;如鲳鱼用生物保鲜剂冰保鲜可使货架期延长至21~23 d;带鱼采用复合保鲜技术可显著延长货架期至20 d以上、南美白对虾货架期延长至16 d

(2)深入探索鱼类低温无水保活过程的应激反应过程,揭示低温无水保活机制,提出鱼类无水保活工艺及商品化销售的装置;以鳜鱼为例,经过麻醉剂和降温处理后,在无水状态下可以存活20h,可在中短途运输中大密度运输,实现成活率96%;

(3)构建冷链装置基于多物理场的流场耦合模型,通过计算流体力学数值模拟和仿真研究,揭示其中流场形成的机理,提出一种新型冷库节能控温系统以及新型融霜模式,降低冻结物冷藏库的电耗至55 kW.h/m3.y;创制出新型蒸发式冷凝器和吸吹式空气幕;新型蒸发式冷凝器应用后,制冷系统实现了节能节电,相比于旧型号的蒸发式冷凝器单位面积散热量由5.9kW/m2提高至7.0kW/m2,机泵能耗系数(比电耗)由11.8提高至12.95;新型空气幕的隔离效率提高至75~80%,高于单层下吹式空气幕和双层空气幕,填补国内空白;

(4)应用生物化学方法系统研究了典型水产品(带鱼、鱼糜、鲳鱼、对虾、河鲫鱼等)品质与存放温度、时间的关系,提出了物流过程货架期预测模型,研发水产品流通中品质动态评价技术、货架期RFID无限传输指示设备,实现了低温流通中实时监控水产品的品质与安全,填补国内空白。

应用推广:与企业合作研发的蒸发式冷凝器已在上海宝丰机械制造有限公司实现了批量生产,年产新型蒸发冷260台,保鲜和商品化技术已用于江苏九寿堂生物制品有限公司的产品销售,冷库节能技术已用于指导上海郑明现代物流有限公司等的冷库建设70万m3。

上述一系列关键技术的应用和新产品的制造为企业带来了良好的直接经济效益,累计新增产值26268.2万元、新增利润5687.1万元、节支2835万元。经查新,研发的鲜活水产品保鲜、无水保活等系列技术和冷链新装备均属国内首创,具有较强的创新性,综合技术达到国际先进、国内领先水平。

知识产权及专利:累计发表相关论文121篇(SCI和EI收录39篇,CSCD核心库82篇),出版专著2本,获发明专利8项、实用新型专利15项、软件著作权5项。培养4名博士研究生和21名硕士研究生。

2、主要完成单位:上海海洋大学,上海宝丰机械制造有限公司,上海郑明现代物流有限公司,常州晶雪冷冻设备有限公司,江苏九寿堂生物制品有限公司

3、主要完成人: 谢晶,周洪剑,王金锋,贾富忠,陈明,刘骁,陈晨伟,杨胜平,蓝蔚青,钱韻芳

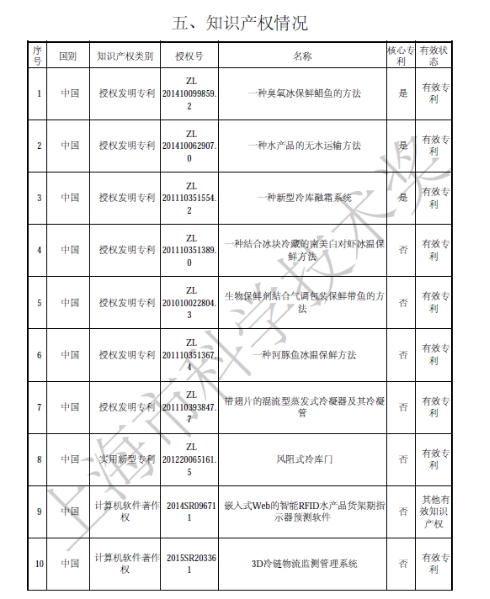

4、知识产权情况

四、项目名称:人工鱼礁生态增殖及海域生态调控技术与应用

1、 项目简介:

本项目隶属近海渔业资源养护和渔业生态修复技术领域。

我国近海自上世纪80年代起,由于捕捞过度、环境污染、以及底拖网等破坏性渔具作业等因素,导致近海经济鱼类数量严重下降、产卵场等栖息地生态恶化。《人工鱼礁生态增殖及海域生态调控技术》项目组在国家863课题、上海市教委重点课题等的支持下,通过理论与技术创新,重点围绕人工鱼礁建设的生境功能营造、鱼礁稳定性提高、礁体结构优化、礁群组合配置、建设效果评价、礁区建设模式等亟待解决的共性关键问题进行了技术攻关,形成了具有我国自主知识产权的人工鱼礁生态增殖及海域生态调控技术,从根本上解决了我国上世纪90年代以来人工鱼礁规模化建设所面临的理论与技术问题。为养护近海生物资源、修复栖息地生态与环境、提高底播及增殖放流效率等起到了重要的技术支撑作用,同时为我国近海渔业产业结构调整的战略实施提供了重要途径。

主要技术创新内容:(1)根据我国南北海域不同的海况要素特征、生物行为习性、鱼礁建设目标等的差异,围绕建礁海域选址、礁体结构优化、礁群配置组合、鱼礁定位投放等各个环节的共性关键问题,提炼形成了人工鱼礁建设工程技术系列,实现了人工鱼礁建设的安全性、规范性和高效性,有效地提升了我国的人工鱼礁建设水平。自主研发了50余种新型高效功能礁。(2)应用海洋模型和CAD技术结合海洋生态系统动力学理论、鱼类行为学实验等,在鱼礁单体-单位鱼礁-鱼礁群的流场仿真技术上取得了重要突破,研发形成了人工鱼礁生境优化、海域生态调控、鱼类目标种适宜生境营造、海珍品增殖生境营造等技术。(3)基于增殖目标物种行为与生态习性、人工鱼礁区生境与空间异质性、海域生态系统能流与物质基础,建立了我国不同海域人工鱼礁区增殖放流和底播的效率提高技术,开发了沉底鱼礁和浮筏设施有机结合的全水层生物资源增殖模式。(4)运用ArcGIS技术、群落分析法和收益法等,从人工鱼礁建设的工程质量、生态效应、经济和社会效益等进行了分析,建立了系统的评价方法和指标体系,为科学评价我国的人工鱼礁建设效果、规范和提高工程质量提供了有效的手段。(5)根据海域环境条件、资源现状和增殖对象的区域性特征,基于局部生态系统动力学及生物群落食物网关系等,提出了近岸开阔水域生态修复型、岛礁生物资源养护型、海珍品底播增殖型等3种典型的人工鱼礁区建设模式并建成示范区,形成了独具我国特色的人工鱼礁建设新理论,对我国沿海人工鱼礁和海洋牧场的科学布局和建设起到了重要的引领和指导作用。

成果应用推广:各项关键技术及相关成果,自2006年起在全国沿海各地的中央与地方财政拨款、企业投资等各类人工鱼礁和海洋牧场建设中得到广泛应用,不完全统计已投入礁体达105万空方、形成鱼礁区面积近2.7万公顷,推广应用率约占同时期全国人工鱼礁建设项目数的90%以上,近三年累计增加产值达13.4亿元,产生生态服务价值约35亿元。

2、主要完成单位:上海海洋大学、大连海洋大学、嵊泗县海盛养殖投资有限公司、深圳市渔业服务于技术推广总站、獐子岛集团股份有限公司。

3、主要完成人:章守宇、林军、张硕、田涛、汪振华、王凯、赵静、尹增强、沈蔚、刘洪生、王淼、李珺、张焕君、陈勇、贾春斌。

4、知识产权情况:获得/申请专利29项,其中发明专利授权8项、受理3项,实用新型专利授权18项;颁布水产行业技术规范1个;出版专著1本,发表论文50篇;培养研究生42名。

五、基于全程配合饲料和营养调控的高品质河蟹生态养殖技术研发与应用

1、项目简介

本项目属于水产养殖技术领域。中华绒螯蟹(河蟹)养殖产业发展迅猛,年产量从1993年的1.75万吨发展到近些年的70-80万吨,产值稳定在400-500亿元。虽然产量逐步提高,但河蟹品质普遍下降,已成为河蟹产业发展的主要瓶颈。原因主要是池塘养殖存在“饲料来源随意,饲料结构不稳定,大量消耗自然资源(杂鱼,螺蛳)、饵料成本偏高、池塘水质易恶化、成蟹规格偏小、品质不稳定且普遍低下”等缺点,严重制约着河蟹养殖产业的健康发展。针对产业发展的瓶颈及技术需求,项目组联合我国河蟹研究和技术推广优势部门,以全程投喂配合饲料和营养调控来保障高品质河蟹养殖为主线,进行了全面系统地研究,阐明了河蟹饲料营养调控与其高品质养殖的理论关系,并对相关技术进行了集成、优化和规模化应用,形成了“基于全程配合饲料和营养调控的高品质河蟹生态养殖的三大技术体系”,为“大养蟹”到“养高品质蟹”的产业提升提供了有力的技术支撑。

主要内容和技术创新

(1)阐明了河蟹饲料营养调控与其高品质养殖的理论关系

高品质河蟹具有良好的口感和营养。本研究阐明了饲料营养,特别是脂肪营养调控,对高品质河蟹养殖的重要作用,厘清了河蟹风味物质与其营养组成特别是脂肪组成的关系,首次建立河蟹营养品质和风味的评价体系,进而通过中试实验,评估和验证了饲料营养调控对提升养殖河蟹营养品质的效果。通过营养生理、营养需求和营养调控研究,补充和完善了河蟹主要养殖阶段的营养需求图谱,为河蟹饲料配方优化,进而为全程投喂配合饲料下高品质河蟹养殖奠定了理论基础。

(2)依据河蟹饲料营养和高品质河蟹养殖的理论基础,全面构建了基于全程饲料下河蟹生态养殖技术体系:1、环境友好型饲料配方、加工工艺技术,在养殖中不仅完全替代了传统养殖的野杂鱼和饲料原料,而且保障了养殖河蟹的高品质、高效和生态。2、全程配合饲料投喂配套养殖技术,通过水质调控技术、科学投饵技术、池塘养护等技术使河蟹养殖技术标准化,从而保障了河蟹养殖品质的稳定。3、河蟹品质调控及评价技术,采用优质蟹种培育技术结合盐度、脂肪强化等育肥技术提升河蟹品质,构建了从人工感官、智能感官、营养成分、气味物质和滋味物质五大方面对河蟹进行营养品质评价的技术体系。

以上项目创新内容经咨询评议,综合技术达到国际领先水平。

2.知识产权及人才培养

获得授权发明专利10项,实用新型专利10项;计算机软件著作权1项。地方标准2项,发表论文127篇,其中SCI收录42篇;参与编写教材2部;论文共被引用291次;培养博士12名,硕士30余名。

3.成果推广应用

由于本项目具有良好的前期基础,所以本项目采用边研究、边开发和边推广的方式,并依托科技部星火重大、农业技术转化和上海市科技兴农推广项目,加快技术推广。技术体系不仅主要在长江中下游大面积推广,而且还因地制宜在我国台湾、贵州和延安等地推广应用。近3年累计推广75万亩,新增产值近20亿元,是大陆首次整体农业技术体系成功输台,成为两岸农业合作的典范;研发的河蟹饲料配制技术在多家饲料企业进行产业化应用,取得了显著的经济和社会效益。

2、完成单位:上海海洋大学华东师范大学江苏省渔业技术中心安徽华亿农牧科技发展有限公司上海光明特种水产有限公司江西水产技术推广站安徽省水产技术推广总站贵州省水产技术推广站

3、完成人:成永旭,陈立侨,王锡昌,吴旭干,陈焕根,王 春,戴银根,李二超,李有清,吴嘉敏,李嘉尧,杨筱珍,晏 宏 王幼鹏,魏泽能

4、知识产权情况

1.核心知识产权情况 (3份,6页)

发明专利: 中华绒螯蟹育肥饲料营养性添加剂(成永旭, 吴旭干, 杨筱珍)

发明专利: 一种中华绒螯蟹养殖塘伊乐藻的养护方法(成永旭,杨筱珍)

发明专利: 一种中华绒螯蟹扣蟹全程自动分级饲养技术(何杰、王春)

2.授权发明专利

发明专利: 何杰, 吴旭干, 曾奇韬, 杨筱珍, 赵恒亮, 成永旭. 河蟹扣蟹养殖池塘生态放生幼蛙的方法及装置, ZL201310405326.8, 授权时间: 2015年3月18日;

发明专利: 中华绒螯蟹育肥饲料营养性添加剂, 发明人: 成永旭, 吴旭干, 杨筱珍, 常国亮, 专利号: 200710042620, 授权时间: 2012年7月4日;

发明专利:吴旭干,何杰,赵恒亮,等. 一种鉴别长江水系中华绒螯蟹野生扣蟹和池塘养殖扣蟹的方法, 专利号:201410427927.3,授权时间: 2016年2月29日

发明专利:活体穿刺技术检查蟹类卵巢发育的方法, 发明人: 刘智俊, 吴旭干,成永旭,杨筱珍,李光霞,丰浪, 专利号: ZL200910054769.0, 授权时间: 2011年6月8日;

发明专利:环境胁迫下中华绒螯蟹离水回避反应的测试装置与使用方法, 发明人: 何杰, 吴旭干, 杨筱珍,成永旭,等.专利号:ZL 201310291685, 授权时间: 2014年12月.

发明专利: 一种可选择性捕捉河蟹和虾类或底栖鱼类的地笼式渔具, 发明人: 何杰, 成永旭,王春,阙有清,徐文刚,杨志刚,吴旭干, 专利号: 201010604716,授权时间:2012年7月4日;

发明专利: 一种促进中华绒螯蟹幼体发育的轮虫强化方法, 发明人:孙盛明, 陈立侨, 戈贤平,专利号:ZL 2013 1 0082504.8,授权时间: 2013.03.15

计算机软件著作权:甲壳类水产经济动物遗传育种系统V1.0,发明人:董鹏生,刘青,吴旭干,成永旭。2015SR188820,完成时间:2015年6月13日

3.实用新型专利

实用新型专利: 可控溶氧的中华绒螯蟹循环水养殖装置, 发明人: 邱仁杰, 成永旭,吴旭干, 杨筱珍,李光霞, 专利号: ZL200920073283.7, 授权时间: 2010年5月12日.

实用新型: 何杰, 吴旭干, 赵恒亮, 柳梅梅, 吴旭干. 一种河蟹成蟹养殖池塘同池异位混养甲鱼的装置. ZL201520549422.4, 授权时间: 2016年1月27日.

实用新型:中国 有效专利 一种用于水产膨化饲料生产的油脂雾化喷涂装置,ZL20132013255.1;

实用新型专利 中国 有效专利 一种水产养殖喂料器装置,ZL20142045265.6;

实用新型专利 中国有效专利 一种用于水产饲料生产的多通道高效筛选装置,ZL201320136263.6;

实用新型专利 中国有效专利,一种用于水产饲料生产的多功能快速烘干床,ZL201320136261.7,授权时间:2013.10.02;

实用新型专利 中国有效专利,一种用于水产饲料生产的防结料料斗,ZL201320136245.7,授权时间:2013.10.02;

实用新型专利 中国有效专利,一种用于水产饲料生产的快速转换环模盘架,ZL201320136264.0,授权时间:2013.10.02;

实用新型专利 中国有效专利,特种水产饲料粉碎混合系统,

ZL201220594207.2,授权时间:2013.06.05.华昌

实用新型专利 中国有效专利:一种水产养殖节能增氧装置

六、项目名称:风暴潮灾害时空大数据的协同处理技术及重大工程应用

1、项目简介:

所属技术领域:计算机应用

风暴潮(含近岸浪)是我国最严重的海洋灾害之一,单次潮灾空间范围可达几十到上千公里,过程维持数小时到上百小时。统计数据表明,风暴潮灾所造成的经济损失占海洋灾害的90%以上。及时提供高精度预报为海洋防灾减灾决策赢得先机,然而,受天气、海洋、地理、近岸工程等诸多要素的时空差异性影响,风暴潮演进过程和潮灾效应复杂多变。迄今为止,国内外仍未突破风暴潮初始与过程参数的预估技术,高质量数值预报方案的编制及优化问题变得极具挑战性。

该项目针对这一问题,经过十多年的产学研联合攻关,突破了“风暴潮演进信息获取”、“海量多源异构风暴潮灾害数据云存储”、“风暴潮灾害分析模型协同计算”等一系列关键技术,成功应用于上海洋山港建设、临港新城防灾、“数字海洋”上海示范区建设、渤海海洋环境信息集成技术示范、部队战备保障等重大工程和研究项目。项目鉴定验收组认为:“该项目成果整体水平达到国内领先、国际先进,在复杂环境水体海域的大数据协同并算方面进入国际领先行列”。

本项目的主要特色:

(1)提出了基于时空序列模式挖掘和相似性分析的风暴潮演进信息获取技术,有效解决了风暴潮初始与过程参数预估问题,实现了数值预报方案的人机交互式编制建立与多套预报方案的优化遴选,将风暴潮预报作业周期由数小时提高到准实时级。

(2)提出了基于混合云的风暴潮海量多源异构数据存储与管理技术,解决了PB级天气、海洋、地理、近岸工程及社会经济等统计、监测、再现数据的一致性管理、检索、质量控制和安全问题,建立了上至国家海洋局、下至监测台站群的统一数据视图和单一访问接口,提高了数据共享与交换能力。

(3)提出了基于Ocean-Artifact的风暴潮灾害分析模型及协同计算技术,解决了天气、海洋、地理、工程多模型耦合计算中的复杂流程编排、一致性接口描述和大数据并行计算问题,提高了风暴潮数值预报精度和计算效率,预报准确率达到95%以上。

项目取得了授权专利4项,实审专利15项,软件著作权47项,出版专著《海洋大数据》,发表论文130篇(含CCF推荐A、B、C类论文10余篇),培养58名研究生,涉海培训1200次。项目已积累东海、黄海风暴潮监测数据达到EB级,其中含矢量数据(含2005-2015长时间序列海洋要素观测数据):150PB;栅格数据(含高精度DEM数据):1200PB;反演数据:512EB;关系数据等约300G,实现了以国家海洋局东海分局预报中心、北海分局信息中心以及上海海洋大学为主的多数据中心混合云存储管理。

主要完成单位:

上海海洋大学、国家海洋局东海预报中心、国家海洋局北海信息中心

3、主要完成人:

黄冬梅、苏诚(东海预报中心)、石少华(东海预报中心)、魏立斐、高延铭(北海信息中心)、郑小罗、杜艳玲、何盛琪、张明华、赵丹枫、王华(东海预报中心)、何世钧、贺琪、王振华、张律文

知识产权情况

七、项目名称:生物气调保鲜包装-功能性抑菌冷鲜肉包装膜(袋)技术

项目简介:

本项目属于:食品包装与储藏技术科学技术领域。

主要内容:本研究通过对PE、PET与EVOH等树脂进行改性,利用食品抗菌剂与纳米材料相结合,在将其用于螺杆挤出内进行混炼聚合,制成分子筛复合薄膜。得到的薄膜具有抗菌活性、抗氧化性和自主呼吸调节的保鲜功能。并将这种包装薄膜应用于生鲜肉及加工肉制品的保鲜,通过对生鲜肉、加工肉制品各项保鲜性能指标的检测,验证表明该薄膜具有抑菌保鲜综合性能。主要创新成果包括:(1)食品抗菌材料与纳米氮化钛材料的接枝交联获得成功;(2)利用纳米氮化钛和食品抗菌材料对PE、PP等树脂进行改性,通过挤出参数的改变和调整,制得具有抗菌活性、抗氧化性和自主呼吸调节的功能性保鲜薄膜;(3)新型活性保鲜膜经多层复合,成功应用于生鲜肉及加工肉制品的保鲜。

成果特点:(1)利用树脂的改性和纳米助剂的协同作用,获得新型的气体选择性功能薄膜材料;(2)利用分子筛原理,达到新型包装材料对包装内的气体实现选择性的阻隔与透过,从而对不同气体实现选择性的保留或抑制;(3)利用纳米助剂和电子冲击波对包装薄膜分子间隙进行调整处理,使之内部分子距离加大,从而使小分子直径的氨气和氧气得以排出;(4)将理论研究成果作为技术参数依据,设计新型的包装薄膜生产线,完成了新型的薄膜材料的生产实施。

应用推广情况:本项目先后在多家企业进行试用推广,并获得了很好的评价,正在筹建年产3000吨的生物气调保鲜包装薄膜的生产基地,投资1000万元人民币,预计2年完工,并且已编制技术标准《功能性多层复合肉品包装膜、袋》1部,该标准将为功能性保鲜包装薄膜进入市场提供技术平台。

知识产权情况

主要完成单位

主要完成单位:上海海洋大学

主要完成人

杨福馨、王锡昌、李立、陈晨伟、雷桥、樊敏