海洋科考虽然离普通大众距离很远,但这本书可读性却很强,可以视作具有高权威性、可读性的海洋科普类书籍。

(作者:黄杨子 蔡霞)深海世界究竟长什么样?国内第一本讲述深海探索过程的译著日前亮相上海科技节。由上海海洋大学深渊中心团队翻译的《深海探险简史》将带领读者“重走”深海探索之路,该书的原作者为罗伯特·D·巴拉德,这位美国海洋科学家是世界上最伟大的海底探险家之一,也是“泰坦尼克号”残骸发现者。

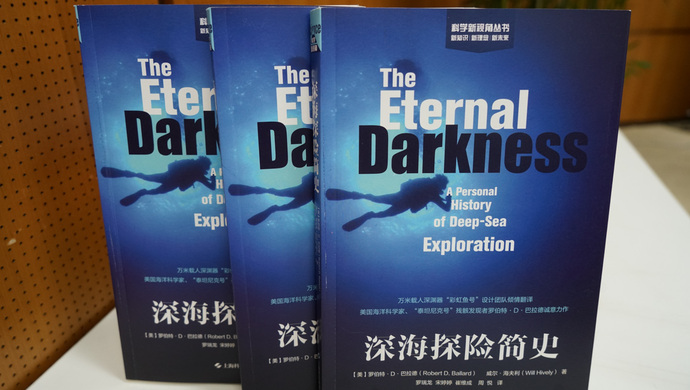

上海海洋大学深渊科学技术研究中心主任崔维成告诉解放日报·上观新闻记者,2017年,上海科学技术出版社找到他,希望能推荐人员翻译巴拉德的《THE ETERNAL DARKNESS——A Personal History of Deep-Sea Exploration》(即译著《深海探险简史》)。“巴拉德在著名的伍兹霍尔海洋研究所工作了30 年,领导和参与了超过110次深海科考,是深海领域非常知名的老前辈。所以我觉得这项翻译工作意义重大。”

崔维成说,海洋科考虽然离普通大众距离很远,但这本书可读性却很强,可以视作具有高权威性、可读性的海洋科普类书籍,“除了得益于作者丰富的海洋科考经历和知识,更源自他对科普的热爱和重视。”1997年起,巴拉德就积极投身于康涅狄格州神秘水族馆与探索研究所多个面向青少年的教育项目,因此本书叙述的海洋科考历史中,大多数都是他亲身经历和参与的故事。

据悉,《深海探险简史》主要由上海海洋大学万米载人深渊器机械系统主任设计师罗瑞龙等人翻译。“我们把每天下班后、双休日、节假日的时间都利用起来翻译这本书,全文共计22万字。翻译的过程也是个人升华和学习的过程。读原文的时候,没有觉得有问题,可当想要用中文准确地表达出来时,经常会发现找不到适当的词语来形容。那个时候就特别痛苦。”罗瑞龙坦言,“在笔译的过程中,才发现背后是不同文化的碰撞与交流。我们团队也曾有过探索万米深渊的经历,这时就和作者的经历奇妙地互动起来,这种互动也让作品的生命得到了更好的延续。当看到初稿时,所有的辛苦都烟消云散了。”

该书通过纪实小说般的语言,为读者介绍了人类探索深海的过程和骄人的成果。它更像是一本回忆录,带领读者离开熟悉的海面,跟随先驱们的步伐,进入广袤且永恒黑暗的深海中,不畏艰险地进行着一次又一次地尝试,不断地探索深海的奥秘。

(来源:上观新闻,2018年5月22日)