李名友,上海海洋大学水产与生命学院研究员,博士生导师,九三学社社员,中国科学院水生生物研究所和新加坡国立大学联合培养遗传学博士,新加坡国立大学生物系博士后,2013年加入上海海洋大学水产与生命学院,从事鱼类生殖与干细胞的研究,2015年入选上海市“浦江人才计划”,2016年入选上海市“曙光学者”计划。近期主持国家自然科学基金面上项目和“蓝色粮仓”子课题。

李名友(左一)耐心为学生讲解

在略显拥挤的办公室里,李名友正专心致志地修改学生的论文,桌上放着他的午饭。看了看时间,已经是中午1点多了。我们叫了一声“李老师”,他才急忙起身:“请坐,请坐。”一点研究员的架子都没有。和想象中“严肃”的博士生导师一点也不同。我们心中的紧张一扫而光,开始和他聊起天来。

“这个点吃饭丝毫不奇怪。以前忙的时候,早上就喝一杯果汁就能度过一天,”他拉起了家常,“那时我们要观察鱼的发育情况,吃饭、喝水可能会错过最佳的观察时间。”说起鱼来,他脸上的神情变得有点遗憾:“疫情期间因为人手不足,除了自己实验室的鱼以外,学生还忙着照顾其他老师的鱼,精心培养的很多实验鱼都死了。”

李名友念念不忘的“鱼”就是青鳉鱼。在荧光显微镜下,它的腹部会散发着绿色荧光。虽然它的个体不足四公分,是李名友心上的“宝贝”。为了这条鱼,他投入了太多的精力在上面。

李名友倾注心血研究的青鳉鱼

“青鳉鱼是小型淡水鱼类,是一种标准实验鱼”。 我的研究,就是在青鳉中建立方法学,然后应用到经济鱼类的遗传育种研究,说起鱼来,他滔滔不绝:“我做的研究其实很容易懂,就是鱼类界的‘借腹生子’。打个比方,现在的‘刀鱼’已经到达濒危的地步,那么,可不可以通过鱼类生殖技术,让一些繁殖快的鱼类不断地生出刀鱼?”

室内鱼房一角

2000年起,他进入了中国科学院水生生物研究所研究遗传学,与生物的生殖繁衍结下了不解之缘。“借腹生子”的梦想听起来很“闪亮”,但研究过程却会让人有点“坐不住”。首先,实验用的“刀鱼”就很难寻找到。而且,就算找到了,如何让它离开长江水能存活下来,也是一个技术活。为此,李名友把自己身边能利用到的资源都利用起来,他多次前往各水产单位,奔波在水产市场,寻找实验鱼。

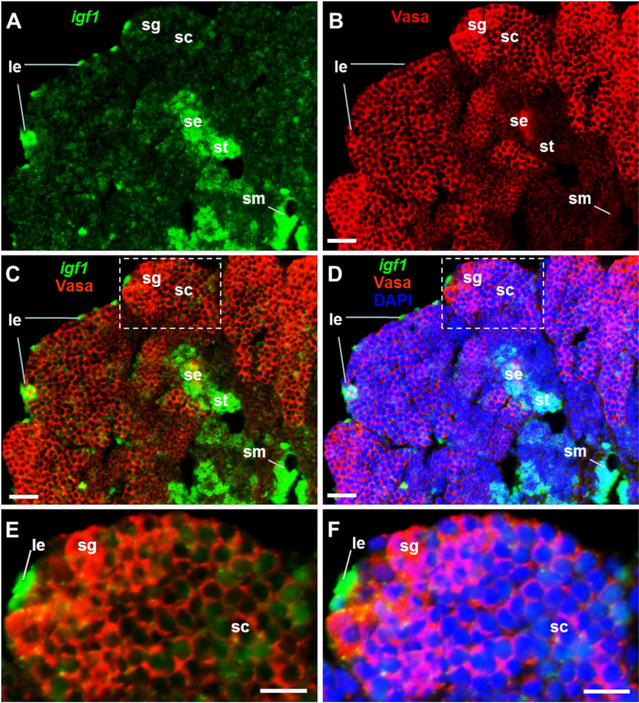

igf1 RNA荧光原位杂交和Vasa蛋白免疫荧光共定位分析

有了基本的实验条件,才能继续后面的实验。李名友潜心研究,一心扑在实验上。“这些绿色荧光标记的生殖细胞,可以发育产生精子和卵子,通过观察绿色荧光在生长发育过程中的数量、位置分布,研究哪些基因影响生殖细胞的发育,探究着不同的基因对生殖和性别的影响。”这样的研究让他着迷。为此,他常常放弃了和家人、孩子相处的时间,在实验室一呆就是一整天。老早就准备一起和家人出去参加暑假的疗休养活动,却因为实验进程而不得不一拖再拖,直到两年后方成行。

户外实验鱼房

除了做这样的基础研究以外,李名友还会参与很多“接地气”的工作。每年暑假,他都会参与教授博士团下乡服务活动。在田间地头,他深入了解养殖户的需求,不仅让自己的研究方向主动和养殖户实际需求相结合,更大大拓展了他的研究思路。对于不同的鱼,他如数家珍:“浙江青田的田鱼,有上千年的稻渔共生养殖历史,雌性生长快,全雌性育种有极大的经济效益。但对于马口鱼,它的雄性生长速度远远高于雌性,未来可以尝试全雄育种,以提高马口鱼的育种进程。罗非鱼的育种周期较短,如果把草鱼、长江刀鲚等生殖干细胞到它身上,将大大缩短育种周期。”此外,进一步为了自主知识产权保护和防止污染环境,研究不育后代。

生命的奥秘亟待探索,促进人类发展需要不断努力,站在在社会主义现代化的新时代的潮头,迎合时代需要,进行科学研究,科研者还在路上。如何确保水产养殖的质量,促进鱼类经济的发展,继续探索生命的繁衍和遗传,是李名友永恒的研究。